“最后一课”|深入煤矿、扎根讲台:田琳教授四十余载为尘肺病研究铺路传薪

【编者按】盛夏毕业季,骊歌声里藏着对师者的眷恋。当首医学子带着行囊奔赴远方,讲台上传授的知识、实验室的指导、深夜的叮咛,都成了心底最暖的惦念。恰逢首都医科大学建校65周年,感念师恩的情愫与校庆的荣光交织。“最后一课”专栏聚焦即将退休或刚刚退休的教育工作者,他们以数十载光阴丈量对医学教育的赤诚,用毕生心血书写对学子的深情。这些故事是首医精神的生动注脚,更是教育家精神的鲜活诠释。今天,让我们走进田琳老师的世界,聆听她深耕医学教育的坚守,感受这份跨越师生的厚谊与担当。

田琳老师课题组合照

田琳老师办公桌的左上角,静置着一盏书本造型的小夜灯。棕色的硬壳封面烫着细密的压纹,翻开扉页,折叠式灯罩便亮起暖黄的光。“田老师像本书,字里行间藏着解惑的答案;更像盏灯,总能在迷茫时照亮前路。”这是学生们赠礼时的肺腑之言。而对朱钟慧与王炎而言,这份感悟有着更深的分量——这两位曾在她门下攻读硕士博士的学生,如今已接过教鞭,在首医讲台上成为与她并肩的青年教师。

今年年初田琳老师办理了退休手续,她特意把实验室的钥匙按进朱钟慧与王炎掌心:“现在该你们挑大梁了。”阳光透过百叶窗,在三人身上投下斑驳光影——对田琳老师而言,从矽肺纤维化防治到大气颗粒物致病机理,她的研究领域始终聚焦于公共卫生领域的“痛点”;但对两位后辈来说,接过的不仅是科研的接力棒,更是一位师者四十余载学术生涯沉淀的温度与信仰。

粉尘里的“生命课”:从山西矿区到首医公卫学院的初心

学生时代的田琳

1983年,作为恢复高考后第二届大学生,田琳老师从山西医学院毕业后留校任教,成为劳动卫生学教研室的一名助教,开启了毕生奉献的教师生涯。2006年,她通过人才引进加入首都医科大学公共卫生学院。直至今年3月荣休。田琳老师已在医学教育领域深耕41载,其中19年的心血倾注在首医的讲台与实验室。

回溯职业生涯,她曾跟随导师踏遍山西大大小小的煤矿,目睹尘肺病患者的挣扎:随着肺纤维化不断加重,患者的肺部变得如顽石般坚硬,每一次呼吸都耗尽他们全身的力气。这种“世界上最痛苦的疾病”至今缺乏有效的治疗方法,而肺移植的高昂费用更让普通患者望而却步。

“医学不仅是治病,更是救人。”这句话早已融入田琳老师的教学血脉。课堂上,她播放粉尘作业现场视频;实验室里,她模拟粉尘作业环境;职业病科内,她带领学生与患者面对面交流——她坚持让学生领悟:医生的眼神与关怀,有时比药物更能治愈心灵。

田琳老师还带领学生投身第二课堂和本科生科研创新项目,聚焦职业病、大气污染等民生议题。“预防医学是润物细无声的事业,乙肝、天花的减少,都是数十年乃至百年坚守的成果。”她常以此告诫学生,坚守初心。

实验室里的“早鸟”:从记号笔到论文的批注

站在实验室门前,王炎仍然清晰记得初见田琳老师的场景。彼时她正为选择导师焦头烂额,师兄的话萦绕耳畔:“田琳老师办公室的灯总亮到深夜,组里氛围像家人一样。”面试那天,一道风衣猎猎的身影穿过走廊,那潇洒干练的气质让她瞬间笃定了选择。而田琳老师在科研中的极致严谨,更让学生们见识了何为“表率”。

尘肺病研究的动物实验堪称“科研体力活”:一次给100多只大鼠染尘,器械准备不亚于一台手术,大到监测仪器、体重秤,小到灌胃针、结扎线、剪刀,工具种类繁多。朱钟慧首次独立进行动物实验时,自认准备充足。然而,就在即将开始时,田琳老师的声音果断响起:“等一下,按清单再核对一遍。”这位带领学生完成过无数次动物实验的老师,一项项帮朱钟慧检查所有器具。“小朱,你的记号笔没带。”这个细节朱钟慧铭记至今——缺少专用记号笔,不仅大鼠染尘组别的标号无法完成,更需全身消毒、更换实验服、再次进出实验室,至少延误两小时实验进程。

“后来带师弟师妹做实验时,我总会学着老师的样子翻开清单,帮他们再过一遍所有细节,让他们安心。”朱钟慧感慨道,“当年老师、师兄师姐总是一步步带我细致操作,因此我也把这份耐心传递给师弟师妹。”

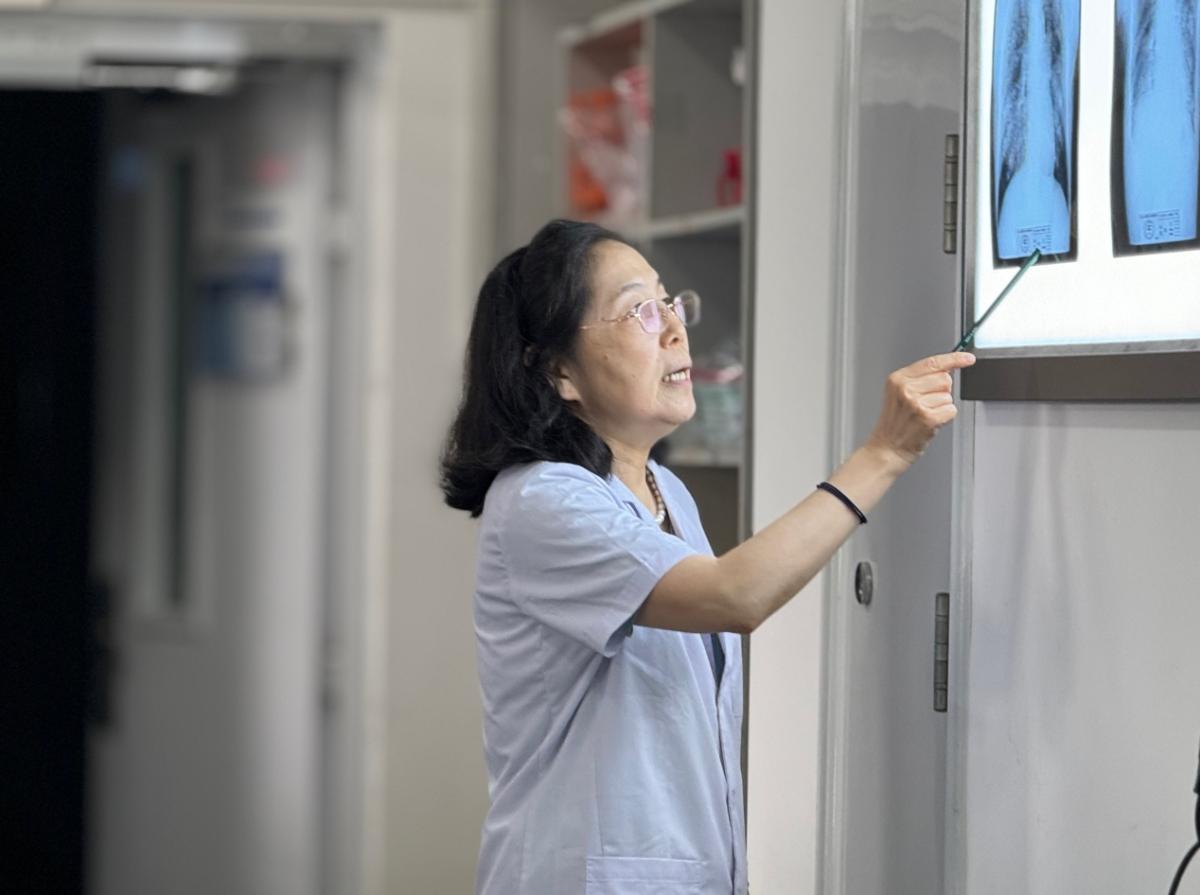

田琳老师工作照

最令青年教师们感怀的是田琳老师对科研文本的精雕细琢。“我们这些刚进组的青年教师,虽擅长写论文,却对基金申报书一筹莫展。”每年3月基金申报季,当大家因拖延症扎堆在截止周提交初稿时,田琳老师总会逐份逐页精细批改。“哪怕深夜才把本子发给她,次日清晨准能收到反馈——小到标点符号,大到研究框架的逻辑,无一不审。”

实验室走廊尽头,田琳老师办公室的灯光,在二月底至三月初的深夜里总是格外明亮。更令人敬佩的是她的无私与公正:“她从不因我们是她的学生而优先修改,反而常先帮助其他老师审阅完毕,才处理我们的材料。”这份对学术细节的苛求与对后辈的倾力托举,让每位受其指导的青年教师都铭感于心:严谨,从来不是冰冷的规则,而是照亮科研征途的融融暖光。

讲台上的“雕刻者”:从手势到思维的打磨

田琳老师对教学细节的雕琢,近乎严苛。2015年,朱钟慧初登讲台时内心惴惴不安。田琳老师逐字逐句打磨她的课件,从内容的逻辑编排、案例的选择,到互动环节的设计,无不给予细致入微的指导。她要求每个知识点必须配备几个临床案例,就连站成丁字步时如何握持激光笔,她都亲自示范。朱钟慧至今清晰记得导师的提醒:“讲课时手撑讲台会传递压迫感,尝试将双手自然交叠置于小腹前,既能自如互动,又便于随时写板书,姿态也更显从容。”

田琳老师讲课

田琳老师偶尔会怀念初到首医、书写板书的岁月。她抚教案本笑言:“刚工作时,我苦练板书,因为那时板书不好,会被学生轻视。”说着,她随手在A4纸上勾勒起板书布局:标题居中,左侧按知识点递进书写,右侧记录随堂拓展,随时擦除更新,一堂课结束,整块黑板便如一幅清晰的逻辑地图。

教学手段日新月异,但育人的核心历久弥新。2021年,当朱钟慧提出将思维导图引入课程时,田琳老师给予了全力支持与鼓励。如今,朱钟慧的学生们在课件基础上精心制作的毒物作用机制图谱,正是对田琳老师“可视化教学”理念的生动延续。诚如田琳老师所言:“让学生透彻理解一个概念,胜于诵读十页书。”

咖啡香里的“灯塔”:从夜灯到人生的指引

“进入田琳老师课题组的学生,都会脱胎换骨。”这在学院里已是共识。实验室的规章制度与师兄师姐的传帮带传统,让学生在踏实做事中淬炼成金。 田琳老师的培养模式中,鲜见“发多少篇SCI”的硬性指标,却潜藏着更为严苛的标准:“文献必须追到源头”“实验记录时间要精确”。这份“有温度的严苛”,催生了奇妙的化学反应——曾有内向自卑的研究生,在组里重拾信心,最终在求职面试中战胜名校竞争者;被戏称为“社会活动家”的学生转型医院管理岗后,却常感念实验室“查文献—写综述—做实验”的系统训练。 “学生毕业后未必都从事职业卫生工作,但我希望,这段共同成长的经历,能成为他们人生行囊中恒久的财富。这就是我最大的欣慰。”

学生祝福田琳老师生日快乐

在田琳老师的课题组,“家”是融入日常的词汇。每周组会既是学术碰撞的战场,也是师生交心的时刻。她会对实验设计的疏漏严加指正,也会欣然邀请学生到家中,在咖啡香里聚餐畅谈,她的家变成了课题组的“第二实验室”——学生们在此各展厨艺,而她则包揽所有采买。疫情期间,学生们隔着屏幕为她庆祝六十岁生日。抗疫一线的学生发来身穿防护服照片瞬间模糊了她的视线,成为她最珍贵的“礼物”。

田琳老师生活照

“没来得及规划退休后的生活,办公室总有咖啡等着我。”田琳老师望着眼前两位后辈的背影笑道,“我会一直关注着她们,期望她们能茁壮成长,枝繁叶茂,撑起一片属于自己的天空。我坚信,她们定能比我做得更为出色,毕竟,他们所处的时代,充满了无限可能与机遇。”

而她自己,早已成为学生心中那盏穿透尘雾的灯——正如那句“一言一行可辨人品,一朝一夕可见人心”所写,她带着杨绛笔下“见人间眼无是非,望岁月心有美好”的善意,在岁月里照亮名为“传承”的路。

“带着善意穿过人海,用最真诚的心彼此相逢。”

当首医的银杏年复一年落下,那盏书本夜灯的光正化作无数清晨实验室里的身影:她教给朱钟慧的板书逻辑、帮王炎修改的论文批注,都在年轻教师的教案里生长成新的枝叶,成为教育长河中最鲜活的注脚。

鸣谢:公共卫生学院

采写:范佳丽

排版:王婉婷